■ हिमांशु राज़

बनारस!;यह नाम केवल एक नगर नहीं, बल्कि एक जीवंत संगीत-शास्त्र है। यहाँ गंगा की लहरों में नाद है, लहरों ने यहाँ कोई न कोई राग बहता है, हर मंदिर की घंटी किसी अनसुने आलाप व ताल का हिस्सा लगती है, और गलियों में बसी हवा भी मानो लयबद्ध सांसें लेती है। इस पवित्र भूमि ने संगीत को साधना का रूप दिया, और नृत्य को आत्मा की अनुभूति का माध्यम। इन्हीं पावन परंपराओं में जन्मा बनारसी मुजरा भारत की सांस्कृतिक चेतना का वह पुष्प है, जिसकी महक सदियों से हमारी अस्मिता में रची-बसी है। मुग़ल दरबार के सुनहरे युग में, जब अकबर की छत्रछाया में कला और धर्म का संगम हुआ, मुजरे ने पहली बार अपनी संगीन दस्तक दी।

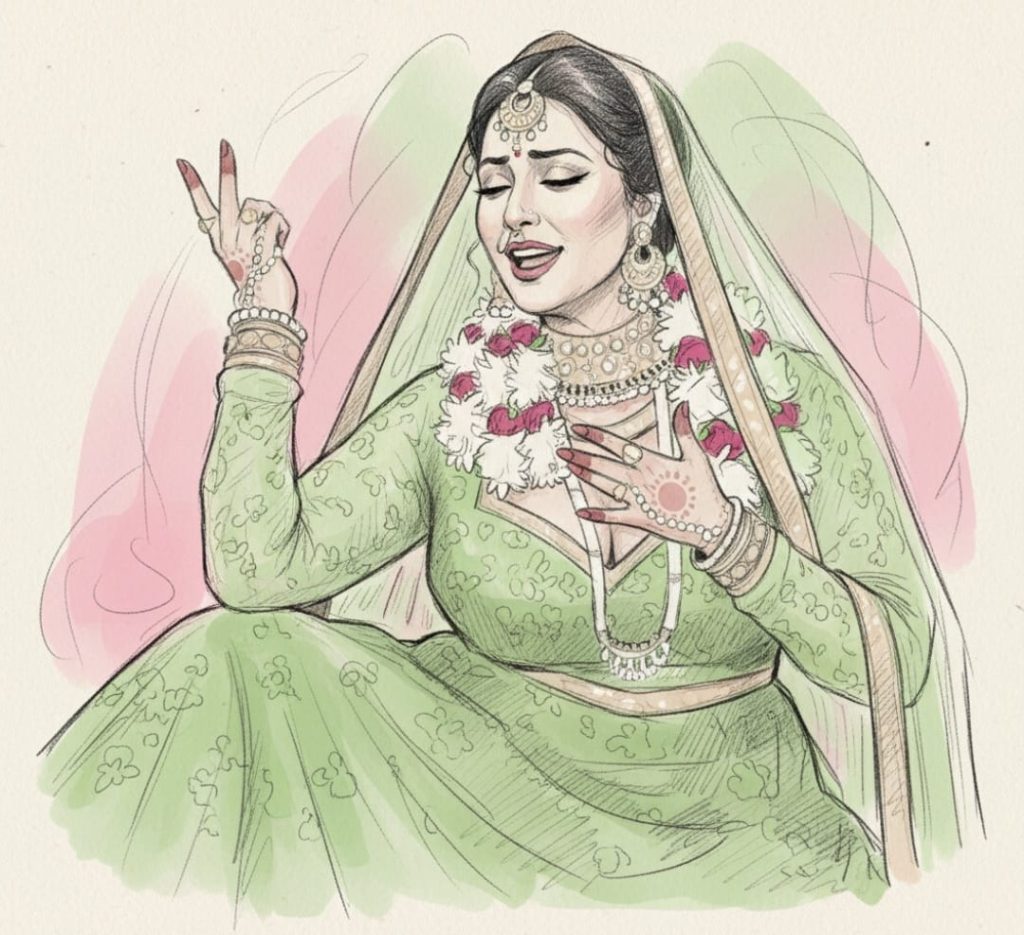

सोलहवीं-सत्रहवीं सदी उसकी स्वर्णिम दास्तान बनी। तवायफें उस दौर में केवल मनोरंजन नहीं बल्कि संस्कृति की वाहक थीं, वे जिन सुरों को साधतीं, उनमें तपस्या झलकती थी; जिन भावों को गुनगुनातीं, उनमें भक्ति का माधुर्य झरता था। जब वे ठुमरी गातीं तो शब्द नहीं, भाव बोलते थे; और जब पाँव थिरकते तो मानो ब्रह्म का नाद मुखर हो उठता। समय बदला, साम्राज्य ढहे, और कला ने अपने नए तीर्थ खोजे। दिल्ली और आगरा के उजड़े दरबारों से बिखरे हुए कलाकार गंगा-किनारे पहुँचे बनारस में। यहाँ के राजा चेतसिंह ने जब संगीत को सत्ता का नहीं, संस्कृति का प्रतीक बनाया, तब बनारसी मुजरे ने अपनी असली पहचान पाई। महलों की चौकियों से लेकर घाटों के अहातों तक, ठुमरी की तान और कथक के घुमाव ने बनारस को नृत्य और राग का तीर्थ बना दिया। दालमंडी की गलियाँ उस युग में संगीत की विश्वविद्यालय बन गईं।

वहाँ की तवायफें उस्तादानियाँ कहलाती थीं राग, ठुमरी, कजरी, चैती, दादरा और कथक की साधिकाएँ। उनके नृत्य में अभिनय नहीं, आत्म-भाव था। हर मुद्रा एक मंत्र जैसी प्रतीत होती, हर कदम में लय की दीक्षा झलकती। जब वे ठुमरी छेड़तीं, “नदिया किनारे मोरा गाँव रे सजनवा…” तो समूचा बनारस सुरों में विलीन हो उठता। मिर्ज़ा ग़ालिब ने जब इस नगरी की हवा में दृष्टि टिकाई, तो लिखा ‘यह शहर धरती पर स्वर-सर्ग है। यहाँ की कोठियाँ उपासना स्थल हैं, जहाँ नाच देह नहीं, आत्मा की साधना है।’ ग़ालिब का यह अनुभव उस योग का साक्षी था, जहाँ मुजरे की थाप भी आराधना जैसी पवित्र थी। इन कोठों में तवायफें गुरु थीं, जो अपने शिष्यों को केवल गायन का नहीं, तहज़ीब का पाठ पढ़ाती थीं। सलीक़ा उनका पहला सरगम होता, आदाब उनका पहला राग। वहाँ भक्ति और शृंगार का संगम था, जहाँ स्वर से पहले संस्कार, और ताल से पहले विनम्रता आती थी।

यही संयम बाद में बनारस घराने के चरित्र की आत्मा बना जहाँ ठुमरी अभिनय नहीं, ध्यान का रूप धारण करती है। फिर वह दौर आया जब लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह की नफ़ासत ने बनारस की सादगी से हाथ मिलाया। इस मेल से मुजरे ने नई परिभाषा पाई। नवाब कहा करते थे कि नृत्य तन की साधना है, और ठुमरी मन की। इस विचार ने मुजरे को केवल कला नहीं बल्कि ध्यान में रूपांतरित कर दिया। अब वह प्रेम की वेदना और आत्मा की रागिनी बन चुका था। अंग्रेज़ी राज आने के बाद इस परंपरा ने तिरस्कार का विष पिया। कोठों के दीप मंद पड़े, मंच टूटे, लेकिन सुरों की लौ अब भी जीवित रही।

तवायफें समय से हार मानने वालों में नहीं थीं। वे अपने घुँघरुओं से इतिहास की धूल झाड़ती रहीं। जब वे गातीं, “अब के सावन में लागी आग…” तो मानो उनका हर स्वर नवजन्म का उद्घोष बन जाता। और इन्हीं कठिन वर्षों में एक नई परंपरा बनारस के घाटों ने देखी मणिकर्णिका घाट का मुजरा। यह वह मुजरा था जो नश्वरता और अनश्वरता के बीच की सीमा पर होता। मृत्यु की राख से घिरे उस घाट पर जब कोई तवायफ अपने नृत्य की खनक व राग दरबारी छेड़ती, तो लगता जैसे मिट्टी में आत्मा का संवाद बह रहा हो। मणिकर्णिका का मुजरा जीवन और मृत्यु की सीमा का संगीत था, जहाँ दाह के धुएँ में भी भक्ति का प्रकाश झिलमिलाता था। वहाँ गाए जाने वाले गीतों में मोह नहीं, मुक्ति की माधुरी गूँजती थी। यही तो बनारस की आध्यात्मिकता है, जहाँ भस्म में भी सौंदर्य है और मृत्यु में भी नृत्य की लय। आज दालमंडी की गलियाँ भले शांत हों पर उनमें बीते रागों की गूँज अब भी बसी है। जब किसी शाम बनारस के घाटों पर ठुमरी की तान उठती है, “मोरी चुनरी रंगी छोरे पिया…” तो लगता है, जैसे गंगा की हर लहर उसी ताल पर झूम रही हो।

बनारसी मुजरा आज भी केवल बीती विरासत नहीं बल्कि जीवित संस्कृति है वह पुल जो देवत्व और मनुष्यता को सुरों में जोड़ता है। इस परंपरा में नृत्य केवल कला नहीं, आत्मा की भाषा है। हर ठुमरी में प्रेम की आर्द्रता है, हर पद में विरह की करुणा, और हर गति में भक्ति की निबद्ध नीरवता। बनारसी मुजरा आज भी गंगा की सांसों में, कथक के घूम में, और भारतीयता के धड़कते स्वर में जिंदा है, वह स्मृति जो समय से परे, राग की तरह शाश्वत है।

और वहीं, बनारस की उसी आध्यात्मिक थाप पर यह स्वर गूँजता है “राग में राम बसें, ताल में श्याम…” जहाँ सुर साधना है, और लय ईश्वर की उपस्थिति।