● क्या हुआ था लखनऊ आकाशवाणी में?

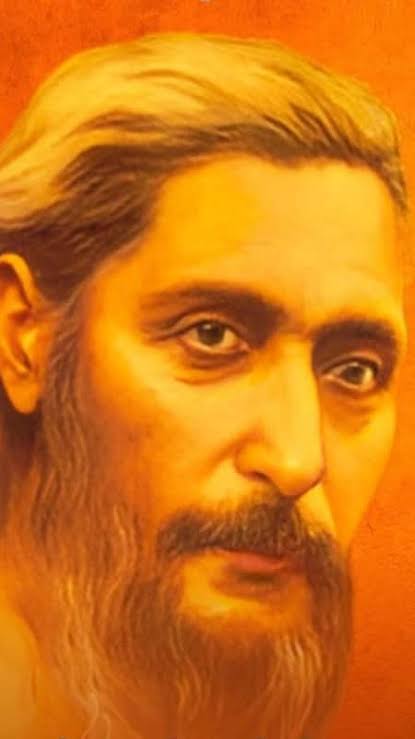

हिंदी साहित्य के इतिहास में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो केवल घटना नहीं रहते बल्कि विचार और मूल्य के प्रतीक बन जाते हैं। लखनऊ आकाशवाणी पर सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’ का पहला आमंत्रित काव्यपाठ ऐसा ही एक क्षण था, जिसमें एक कवि और एक माध्यम के बीच की टकराहट ने साहित्यिक गरिमा और आत्मस्वाभिमान की मिसाल रच दी।

बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में रेडियो एक नया और प्रभावशाली माध्यम बनकर उभरा था। यह जनसंचार का मंच था मनोरंजन, सूचना और संस्कृति का संयोग। आकाशवाणी लखनऊ ने जब निराला जी को आमंत्रित किया, तब आयोजकों की अपेक्षा थी कि वे कुछ हल्की-फुल्की, लोक-मनोरंजक कविता प्रस्तुत करें। परंतु जिन्हें उन्होंने मंच पर बुलाया था, वे एक साधारण मनोरंजनकर्मी नहीं, भारतीय कविता के आत्मसंघर्ष के प्रतिनिधि कवि थे।

निराला आए, उनकी आंखों में विचारों की प्रखरता थी और शब्दों में आत्मा की गूंज। आयोजकों ने निवेदन किया कि कुछ रोचक, सरल कविता पढ़िए, रेडियो मनोरंजन का माध्यम है। इस पर निराला जी ने तीखी दृष्टि से आयोजक की ओर देखा और जो कहा, वह हिंदी साहित्य के इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने कहा,’मैं कोई भांड नहीं हूं, मैं कवि हूं। मैं वही सुनाऊंगा जो मैं अपने समय से कहना चाहता हूं।’ ऐसा कहकर वे मंच से लौट गए। न कोई पाठ, न कोई क्षमा।

यह घटना किसी रचना से कम नहीं थी। यह कविता की गरिमा की रक्षा थी, माध्यम के आगे साहित्य के आत्म-सम्मान की उद्घोषणा थी। निराला के लिए कविता मनोरंजन नहीं बल्कि मुक्ति का मंत्र थी। उनकी लेखनी में शोषितों की पुकार थी, समाज की पीड़ा थी और आत्मा की अनंतता थी। वे कभी मनोरंजन के अनुबंध में नहीं बंधे। उनके लिए साहित्य एक गंभीर संकल्प था।

रामविलास शर्मा जैसे समीक्षकों ने इस प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा कि निराला आत्मा के ताप के कवि थे। वे किसी सत्ता, संस्था या संचार माध्यम के अनुरूप ढलने को तैयार नहीं थे। यही कारण है कि वह प्रसंग अब केवल रेडियो-कार्यक्रम की असहमति नहीं, भारतीय साहित्य की अस्मिता का उदाहरण बन गया है।

आज जब माध्यमों की चकाचौंध में साहित्यिक मूल्यों की जगह बाजारी प्राथमिकताओं का हस्तक्षेप बढ़ा है तो यह प्रसंग और अधिक प्रासंगिक हो उठता है। क्या हम आज भी साहित्य को उसकी मूल गरिमा में पहचानते हैं? क्या आज का कवि या लेखक किसी संस्था के आदेश से अपने विचार बदलने को तैयार नहीं होता? निराला का वह ‘नहीं’ केवल व्यक्तिगत नहीं था। वह एक मूल्य आधारित असहमति थी जिसमें कविता के आत्मबल की आवाज़ थी।